Тепловая инерция зданий: методы расчета, факторы влияния и практическая значимость

Building heat inertia. Calculation methods, affecting factors and practical significance

G. P. Vasilyev, Doctor of Engineering, Professor at SRI Moscow State University of Civil Engineering, Chief Scientific Associate at FSBI Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; S. V. Sargasyan, Candidate of Engineering, Director of NOC TGV, SRI Moscow State University of Civil Engineering; V. A. Lichman, candidate of Physics and Mathematics, Head of Expert and Methodics Department ofGBU Mosstroyrazvitiye, LLC IC INSOLAR; V. F. Gornov, Project Department Director at INSOLAR-INVEST LLC, Head of Laboratory at FSBI Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; A. N. Dmitriyev, Candidate of Engineering, Professor at Russian Economy University of G. V. Plehanov; M. V. Kolesova, Deputy General Director at OJSC INSOLAR-INVEST, Senior Scientific Associate at FSBI Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; V. A. Leskov, General Director at LLC INSOLAR-ENERGO, Senior Scientific Associate at FSBI Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; A. S. Strongin, Candidate of Engineering, Senior Scientific Associate, Head of Laboratory at FSBI Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; E. V. Abramova, Doctor of Engineering, Chief Scientific Associate at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences.

Keywords: heat inertia, room microclimate, thermal comfort, energy efficiency, building energy use, building heating mode regulation, climatic conditions

The article is dedicated to an analysis of methods of determining heat inertia of buildings and is aimed at achieving a practical goal - meeting the requirements of the current regulatory documents on safe building operation, namely - preserving indoor air temperature within the norm in situations with emergency interruption of building heat supply.

Статья посвящена анализу методов определения тепловой инерции здания и направлена на достижение практической цели – обеспечение требований действующих нормативных документов в сфере безопасной эксплуатации зданий, а именно сохранение температуры воздуха внутри помещений в пределах нормы в ситуации аварийного прекращения подачи тепла в здание.

Тепловая инерция зданий: методы расчета, факторы влияния и практическая значимость

Статья посвящена анализу методов определения тепловой инерции здания и направлена на достижение практической цели – обеспечение требований действующих нормативных документов в сфере безопасной эксплуатации зданий, а именно сохранение температуры воздуха внутри помещений в пределах нормы в ситуации аварийного прекращения подачи тепла в здание.

Cтроительным конструкциям зданий, наряду с прочими их характеристиками, присуще такое свойство, как тепловая инерция, то есть способность объекта сохранять тепло и задерживать его передачу в окружающую среду, определяющее скорость, с которой температура объекта выравнивается температурой окружения. Одним из первых в истории отечественного строительства эту характеристику применительно к ограждающим конструкциям зданий применил К. Ф. Фокин в своей работе [1], вышедшей в 1933 году.

В настоящее время тема использования тепловой инерции в строительстве переживает новую волну интереса. В связи с растущим количеством и увеличивающимся разнообразием вариантов применения возобновляемых источников энергии, а также переходом к устойчивым решениям в области энергоснабжения зданий возрастает и потребность в решениях по накоплению, сохранению и использованию тепла в зданиях. Одним из путей удовлетворения данной потребности и является использование для целей накопления тепла самих строительных конструкций зданий.

Обзор действующей нормативно-правовой базы

Правовую основу нормирования теплового комфорта и энергопотребления зданий в РФ составляют федеральные законы и технические регламенты. Базовыми документами являются федеральные законы № 384-ФЗ и № 261-ФЗ, которые создали предпосылки для обновления строительных норм и стандартов в части повышения теплозащиты зданий и учета тепловой инерции как фактора снижения энергопотребления.

Правовую основу нормирования теплового комфорта и энергопотребления зданий в РФ составляют федеральные законы и технические регламенты. Базовыми документами являются федеральные законы № 384-ФЗ и № 261-ФЗ, которые создали предпосылки для обновления строительных норм и стандартов в части повышения теплозащиты зданий и учета тепловой инерции как фактора снижения энергопотребления.

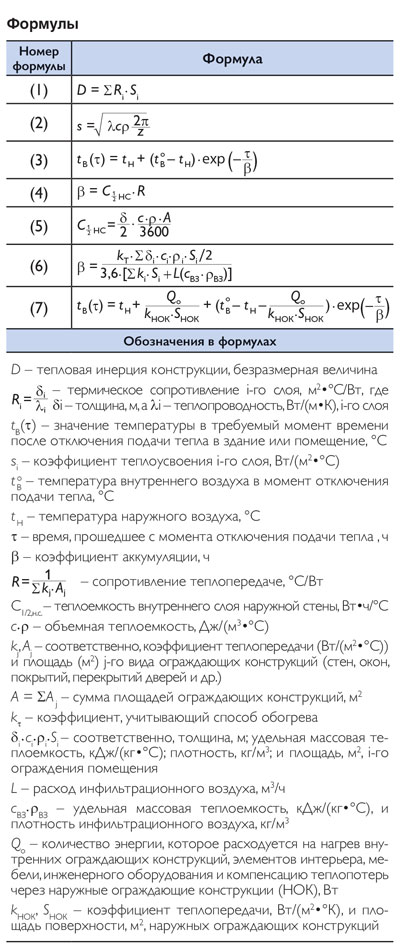

В Российской Федерации тепловая инерция зданий регламентируется СП 50.13330, согласно которому тепловую инерцию конструкции следует определять по формуле (1) (см. Формулы). Тепловая инерция строительной конструкции проявляется в ситуации, когда происходит изменение температуры как минимум на одной из ее поверхностей. При этом коэффициент теплоусвоения s дает представление о потенциале конструкции поглощать тепло при возникновении описанной ситуации. Рассчитывается он по формуле (2).

Отечественная нормативная база предъявляет строгие требования к теплоизоляции зданий и предусматривает учет тепловой инерции на стадии проектирования. Ключевые документы СП 50.13330 и ГОСТ 30494 обеспечивают достижение двух взаимосвязанных целей: минимизации теплопотерь (через нормирование сопротивления теплопередаче) и поддержания температурного режима внутри помещений (через установление разрешенного диапазона температур).

В практическом плане тепловая инерция оказывается чрезвычайно важна при расчете остывания помещений здания, например при возникновении аварийных ситуаций в системах отопления. Отечественные нормативы в такой ситуации не допускают понижения температуры воздуха в помещении в течение регламентированного времени, отведенного на устранение аварии, ниже определенного минимального уровня. Данное требование содержится в нескольких действующих документах, но сформулировано в них по-разному, и числовые значения в них также разнятся:

• в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 требуется, чтобы температура воздуха в жилых помещениях в течение 16 ч с момента прекращения подачи тепла не опускалась от нормативной ниже 12 °C;

• в СП 124.13330 для потребителей теплоты второй категории по надежности теплоснабжения (допускающих снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии), к которым отнесены жилые и общественные здания, разрешается понижение температуры до тех же 12 °С, но время ликвидации аварии установлено значительно большее – до 54 ч;

• СП 60.13330 устанавливает более высокие требования для жилых помещений, в которых не допускается снижение температуры воздуха ниже 15 °С;

• СП 253.1325800 содержит комбинацию наиболее строгих требований, и помимо ограничения минимальной температуры внутреннего воздуха величиной 15 °С допускает понижение температуры воздуха до указанного значения в течение не более 54 ч.

Важно упомянуть, что, согласно СП 253.1325800, при отсутствии в высотном здании потребителей первой категории возможна организация теплоснабжения без резервного ввода тепловых сетей. Получается, что у девелопера может появиться механизм оптимизации затрат на строительство за счет выбора из вариантов конструкции здания с меньшей тепловой инерцией, но с организацией резервного ввода тепловой сети, и варианта с повышенной тепловой инерцией и отказом от устройства резервного ввода.

Методы расчета

При проведении практических вычислений для определения значения температуры tВ(τ) в требуемый момент времени после отключения подачи тепла в здание или помещение наиболее часто пользуются формулой (3), предложенной Е. Я. Соколовым в работе [2], и зависимостью В. Н. Богословского в [3], в которой вместо коэффициента β используется темп охлаждения α = 1/β. То есть коэффициент аккумуляции β (см. формулу (4)) и темп охлаждения a взаимосвязаны и характеризуют, хотя и с очевидными отличиями, тепловую инерционность. Теплоемкость С1/2,н с определяется половиной толщины δ, м, внутреннего слоя наружной стены – по формуле (5) [3].

Ю. В. Кононович в [4] предлагает помимо рассмотрения внешних ограждений при расчете коэффициента аккумуляции учитывать также и наличие внутренних стен, перекрытий и перегородок. Кроме того, в его расчете учитывается поступление воздуха через неплотности окон и за счет воздухопроницаемости наружных ограждений (см. формулу (6)).

Влияние количества инфильтрующегося в здание воздуха рассматривалось О. Д. Самариным в [5, 6]. Показано, что при снижении внутренней температуры уменьшается перепад давлений снаружи и внутри здания, за счет чего сокращается количество попадающего с улицы в здание воздуха. В результате такого сокращения притока холодного воздуха падение внутренней температуры происходит менее интенсивно.

Влияние количества инфильтрующегося в здание воздуха рассматривалось О. Д. Самариным в [5, 6]. Показано, что при снижении внутренней температуры уменьшается перепад давлений снаружи и внутри здания, за счет чего сокращается количество попадающего с улицы в здание воздуха. В результате такого сокращения притока холодного воздуха падение внутренней температуры происходит менее интенсивно.

Авторами [7, 8] разработана методика расчета остывания высотного здания с высокой степенью остекленности, которое определяется по формуле (7). Данный подход отличает от ранее рассмотренных учет сохраняющихся в здании источников тепла даже в аварийной ситуации. В качестве таких источников могут помимо системы отопления также рассматриваться люди, находящиеся в здании, работающее оборудование, резервные источники тепла. Источники могут быть и внешними, такими как солнечная радиация, проникающая в помещения через светопрозрачные наружные ограждения и способствующая сохранению внутренней температуры.

Фактор влияния теплоаккумулирующей способности внутренних конструкций, отделки, мебели и т. д. на тепловую инерцию зданий также имеет не последнее значение. В [9] рассматривается влияние внутренней тепловой массы (это произведение массы объекта на его теплоемкость) на тепловую инерцию. Согласно выводам авторов, внутренняя масса может составлять до 40 % от общей эффективной теплоемкости здания, особенно в легких конструкциях.

Инерционные свойства крупных зданий обычно выше, чем у малых, поскольку абсолютная масса больше. Заметно и влияние остекления, поскольку солнечные лучи, проходящие через окна, нагревают внутренние поверхности. На инерцию зданий влияет даже тип системы отопления: при теплых полах эффект тепловой инерции проявляется сильнее.

Выводы

Влияние таких факторов, как внутреннее наполнение (мебель, отделка), резервные источники тепла, вентиляция, остекление, может быть весьма существенным, но не находит отражения в нормативных способах определения тепловой инерции.

В практическом плане тепловая инерция влияет на выполнение нормативных требований безопасности, а именно на поддержание регламентированного уровня температур внутри отапливаемых помещений в периоды внезапного прекращения подачи тепла, вызванного, в частности, авариями на источниках и сетях теплоснабжения.

Для повышения степени инерционности наружных ограждений в целях поддержания температуры на требуемом уровне при перерывах в подаче тепла наиболее теплоинерционные материалы целесообразно размещать со стороны помещения.

При помощи управления параметрами тепловой инерции возможно оптимизировать технико-экономические показатели строительного проекта: в частности, в некоторых случаях отказаться от организации резервного ввода тепловой сети в высотное здание.

В настоящее время отсутствует утвержденная методика оценки тепловой инерции зданий, позволившая бы проводить соответствующие расчеты и служившая бы достаточным основанием для подтверждения обоснованности принятых технических и проектных решений, в том числе и в органах экспертизы.

Литература

- Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.: Госстройиздат, 1933.

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. М.: МЭИ, 2001.

- Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление. М.: Стройиздат, 1991.

- Кононович Ю. В. Тепловой режим зданий массовой застройки. М.: Стройиздат, 1986.

- Самарин О. Д. Расчет остывания помещений здания в аварийных режимах при переменной температуре наружного воздуха // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 1. С. 77–83.

- Самарин О. Д. Расчет остывания помещений здания в аварийных режимах для обеспечения надежности их теплоснабжения // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. № 4. С. 496–501.

- Gorshkov, R., Nemova, D., Andreeva, D., Cherkashin, A. Thermal balance of the high-rise building with translucent modular glazing // Construction of Unique Buildings and Structures. 2023. 109. Article No 10905.

- Н. В. Варламов, А. С. Горшков, Ю. В. Юферев и др. Теплоаккумулирующая способность здания башни многофункционального комплекса «Лахта центр» // Теплоэнергетика. 2023. № 1. С. 40–49.

- Johra, Hicham, Heiselberg, Per. Influence of internal thermal mass on the indoor thermal dynamics and integration of phase change materials in furniture for building energy storage: A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. № 69.

Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2025

pdf версия

pdf версия Статьи по теме

- Энергоэффективный капитальный ремонт жилых зданий первых массовых серий

Энергосбережение №6'2018 - Солнцезащитные устройства: европейская и российская практика нормирования

АВОК №5'2014 - Стеклянные двойные фасады: имеют ли смысл с точки зрения строительной физики новые разработки фасадов

АВОК №6'2018 - Энергосбережение и качество микроклимата как результат социальных и экономических кризисов

Энергосбережение №4'2020 - Стратегии минимизации проявлений эффекта отскока при внедрении энергосберегающих мероприятий: международный опыт

Энергосбережение №3'2019 - Умное окно – необходимый элемент здорового здания

Энергосбережение №3'2021 - Повышение энергоэффективности производственных зданий за счет применения лучистых систем отопления на базе водяных инфракрасных излучателей

АВОК №8'2022 - Особенности архитектурных и инженерных решений бизнес- центров, сертифицированных по экологическим стандартам

Энергосбережение №4'2024 - Бизнес-центр «Академик»: эффективные инженерные решения для уникального объекта

АВОК №2'2025 - Обеспечение теплового комфорта в производственных помещениях локомотивных депо

АВОК №5'2014

Подписка на журналы