Идеальной схемы построения единого энергобаланса нет

There is no ideal method of arranging a single energy balance

I. A. Bashmakov, Doctor of Economics, General Director, XXI Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)

Keywords: single fuel and energy balance, municipal unit (MU), regulatory documents, detail level, energy use

Problems and experience in forming single fuel and energy balances were repeatedly discussed on the pages of Energy Conservation magazine, and also in details, including the history of energy balances' forming, in other publications. The purpose of this article is to discuss certain proposals formed in article «Fuel and Energy Balances of Subjects of the Russian Federation. Development Problems and Proposals for their Resolution», published in Energy Conservation magazine №. 3-2025, and propose new ones.

Проблемы и опыт формирования единых топливно-энергетических балансов (ЕТЭБ) неоднократно обсуждались на страницах журнала «Энергосбережение» [1–3], а также обстоятельно, включая историю формирования энергобалансов, в других работах [4]. Задача данной статьи – обсудить отдельные предложения, сформулированные в статье «Топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации. Проблемы разработки и предложения по их решению» [1], и выдвинуть новые.

ИДЕАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА НЕТ

Проблемы и опыт формирования единых топливно-энергетических балансов (ЕТЭБ) неоднократно обсуждались на страницах журнала «Энергосбережение» [1–3], а также обстоятельно, включая историю формирования энергобалансов, в других работах [4]. Задача данной статьи – обсудить отдельные предложения, сформулированные в статье «Топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации. Проблемы разработки и предложения по их решению» [1], и выдвинуть новые.

Троеточие, троеточие… Полнота и надежность данных Росстата

Проблема ненадежности данных Росстата по потреблению энергоресурсов, особенно в разрезе субъектов РФ, существовала всегда [3]. После 2014 года она заметно усугубилась в результате замены значений в формах статотчетности на троеточия по причине ограничений на публикацию статистической информации под лозунгом сохранения коммерческой тайны. При этом очень часто закрытые («заточенные») данные можно найти на сайтах компаний, тайну которых охраняет закон № 282-ФЗ1. Эта практика заметно осложняет формирование ЕТЭБ для России [2], для субъектов РФ [3] и для крупных муниципальных образований (МО). В меньшей степени это касается мелких МО, для которых сформировать ЕТЭБ можно, только собрав данные форм статотчетности конкретных коммунальных предприятий. И в работах ЦЭНЭФ-XXI, и в [1] предлагается отказаться от негативной практики «заточивания» и снять ограничения на представление данных, обобщенных по субъекту РФ в формах энергетической статотчетности, независимо от того, сколько предприятий по этим формам отчитываются. Только после этого имеет смысл обсуждать детали методик и уровни детализации формирования ЕТЭБ субъектов РФ.

Проблема ненадежности данных Росстата по потреблению энергоресурсов, особенно в разрезе субъектов РФ, существовала всегда [3]. После 2014 года она заметно усугубилась в результате замены значений в формах статотчетности на троеточия по причине ограничений на публикацию статистической информации под лозунгом сохранения коммерческой тайны. При этом очень часто закрытые («заточенные») данные можно найти на сайтах компаний, тайну которых охраняет закон № 282-ФЗ1. Эта практика заметно осложняет формирование ЕТЭБ для России [2], для субъектов РФ [3] и для крупных муниципальных образований (МО). В меньшей степени это касается мелких МО, для которых сформировать ЕТЭБ можно, только собрав данные форм статотчетности конкретных коммунальных предприятий. И в работах ЦЭНЭФ-XXI, и в [1] предлагается отказаться от негативной практики «заточивания» и снять ограничения на представление данных, обобщенных по субъекту РФ в формах энергетической статотчетности, независимо от того, сколько предприятий по этим формам отчитываются. Только после этого имеет смысл обсуждать детали методик и уровни детализации формирования ЕТЭБ субъектов РФ.

Уровень детализации ЕТЭБ должен определяться целью его разработки. Подход «one size fits all» не годится

Существует несколько параллельно действующих нормативных документов о разработке топливно-энергетических балансов:

- в приказе Минэнерго России № 11692 задана детализация процессов преобразования и конечного потребления энергоресурсов с выделением 24 направлений использования энергии, а при детализации потребления в промышленности – еще большего числа направлений;

- согласно приказу Минэкономразвития России № 4713, в ЕТЭБ России анализ проводится по 80 направлениям использования энергии.

Нормативные требования должны касаться только минимального уровня детализации, оставляя свободу для субъектов РФ и МО по формированию более детализированных ЕТЭБ для решения стоящих перед разработчиками ЕТЭБ задач. В случае с приказом Минэкономразвития России № 471 это оценка уровня и динамики энергоемкости ВВП и оценка влияния вклада отдельных факторов (с акцентом на технологический фактор) на ее динамику. Решение этой задачи требует высокого уровня детализации ЕТЭБ [5–7]. Также высокого уровня детализации требует решение таких задач, как оценка:

- потенциала экономии энергии для субъектов РФ и МО;

- напряженности балансов по отдельным энергоресурсам;

- влияния отдельных мер политики на масштабы потребления энергии, включая политику ценообразования на энергию.

Важный вопрос – структурирование представления промышленности в ЕТЭБ

Авторы [1] предлагают потребление энергии в промышленности представлять в ЕТЭБ по подразделам ОКВЭД. Реализация такого предложения для промышленности стала бы большой ошибкой. Если сохранять эту логику, и расходы энергии на выработку электрической и тепловой энергии можно рассматривать по ОКВЭД, но авторы предложения понимают, что это абсурдно.

Крайне важно выделение в ЕТЭБ потребления энергии на производство энергоемкой продукции. Это позволит решать задачи оценки потенциального влияния на потребление разных энергоресурсов технологической модернизации, оценивать потенциал экономии энергии, вести мониторинг влияния вклада технологического фактора на динамику энергопотребления и энергоемкости ВРП. Для отражения «прочего потребления» энергии в промышленности (оставшегося после выделения потребления энергии на производство отдельных продуктов) можно использовать два подхода:

- отражение его по подразделам ОКВЭД (так делается в Методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 471);

- деление «прочего потребления» по промышленным процессам, которые доминируют в отраслях с низкой энергоемкостью (составляют 60–90 % потребления) – электродвигатели, освещение, потери в сетях, пароснабжение и др.

Другими словами, решение задачи детализации представления потребления энергии в промышленности лежит не в плоскости «или – или». В России есть положительный опыт комбинирования продуктовой разбивки с детализацией по подразделам ОКВЭД [2].

Квартира + автомобиль = ???

Потребление топлива и энергии личным автомобильным транспортом должно отражаться в секторе «Транспорт»

Во всем мире потребление энергии личным автомобильным транспортом отражается в секторе «Транспорт». Там отличные от других секторов технологии, другие меры политики, другие модели поведения и т. п. Согласно данным ГИБДД, в собственности граждан находятся не только личные автомобили, но и грузовики и автобусы. Эти транспортные средства используются как для личных поездок, так и для производственных целей. Формируя энергобаланс для Москвы, ООО «ЭТС-Энерго» отражает отпуск жидкого топлива населению вместе с расходом энергии в жилых зданиях по статье «Бытовой сектор (население)». Для какой цели может служить такой агрегированный показатель? Я ответа на этот вопрос не знаю.

Вместо предложения о суммировании потребления энергии в жилом секторе с потреблением энергии автомобилями, находящимися в собственности граждан, можно выдвинуть другое: детализировать данные по жилым зданиям с выделением расходов энергии на отопление, ГВС и прочее потребление населением, а также выделение потребления энергии в МКД с выделением в его составе отопления, ГВС, прочих нужд и использования электроэнергия на общедомовые нужды. Нынешняя статистика позволяет это сделать.

Разработка перспективных ЕТЭБ.

Не следует навязывать использование жестких расчетных схем

Для перспективных ЕТЭБ, как и для отчетных ЕТЭБ, уровень детализации и схема структуризация должны определяться целью их разработки. В приказе Минэнерго России № 1169 (раздел VII «Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР по направлениям») транспорт не выделен. Почему? Методика использует удельные расходы энергии, которые рассчитываются на основе модельной зависимости, полученной с использованием методов анализа временны?х рядов, показателя от факторов спроса на ТЭР. Хорошо, что ни способы оценки, ни набор факторов жестко не регламентируются. Аналитики в регионах могут иметь разные инструменты (модели) прогнозирования энергопотребления для разных направлений использования энергии.

Важно отражать в составе факторов динамику цен на энергоресурсы. Анализ опыта формирования прогнозных ЕТЭБ и на уровне страны, и на уровне субъектов РФ показывает, что влияние фактора цен явно недооценивается. Как показано в [3], и в промышленности, и в быту рост средней цены на энергоносители на 1 % в конечном итоге приводит к снижению удельного расхода энергии в среднем также на 1 %, кроме централизованного теплоснабжения, где решения о регулировании потребления принимают не конечные потребители. Там коэффициент ценовой эластичности равен –0,22.

Примеры формирования и использования ЕТЭБ

Чтобы не быть голословным, приведу три примера формирования ЕТЭБ для России, субъекта РФ и МО.

Пример 1. Динамический ЕТЭБ России

По методике приказа Минэкономразвития России № 471 ЦЭНЭФ-XXI сформировал динамический ЕТЭБ России за 2015–2022 годы [2]. Он использовался для оценки вклада технологического фактора в динамику энергопотребления и в динамику энергоемкости ВВП (результаты показаны в [5–7]).

Пример 2. ЕТЭБ субъекта РФ

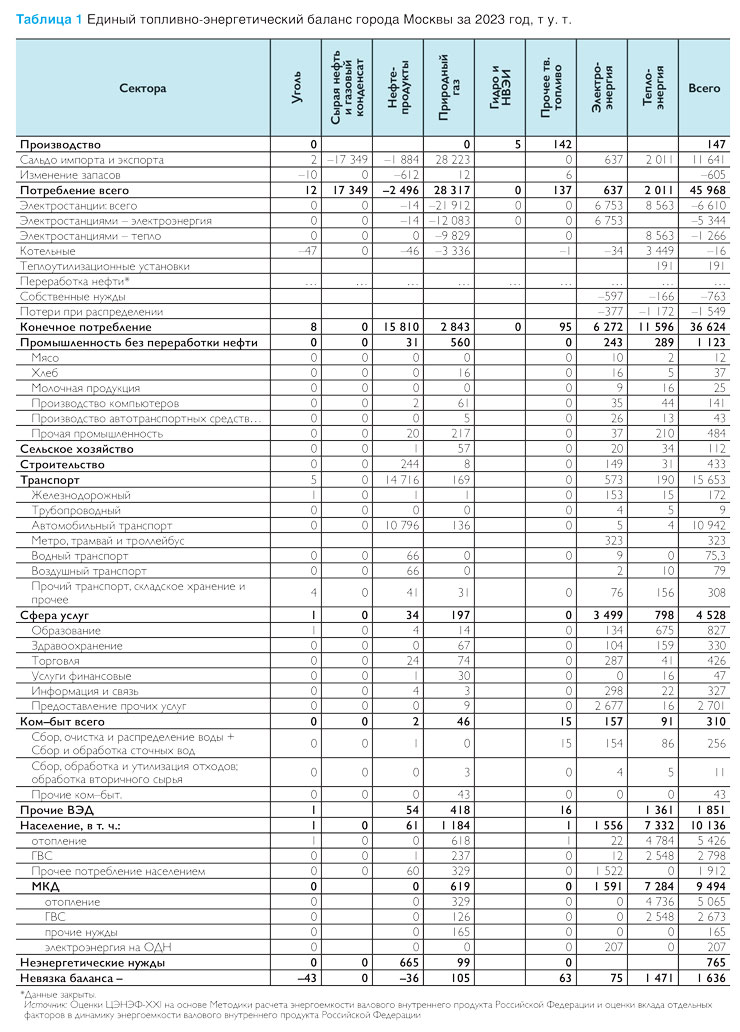

Для решения задачи оценки потенциала экономии энергии ЦЭНЭФ-XXI по той же методике сформировал ЕТЭБ Москвы за 2023 год с высоким уровнем детализации – 42 направления использования энергии, не считая агрегированных по секторам показателей. В нем выделяется потребление энергии не только во всех жилых зданиях, но и отдельно в МКД (табл. 1). Однако даже такой детализации потребления энергии по направлениям для оценки потенциала экономии энергии недостаточно. Поэтому на базе дополнительных источников информации необходимо выделить потребление энергии по подсекторам. Например, автомобильный транспорт делится на легковые автомобили, автобусы общего пользования, прочие автобусы, грузовики и мотоциклы, а для оценки потенциала экономии энергии за счет замены электробытовых приборов потребление энергии населением на прочие нужды разбивается на составляющие. В итоге потребовалось выделить 58 направлений использования энергии.

С использованием данных этого ЕТЭБ была получена сводная оценка технического потенциала экономии энергии в Москве относительно потребления первичной энергии в 2023 году, которое равно:

- 23,2 млн т у. т. (50 %) при использовании лучших мировых показателей в качестве эталонных значений;

- 14 млн т у. т. (30 %) при использовании в качестве эталонных значений лучших показателей для стран, не вводивших санкции;

- 13,2 млн т у. т. (29 %) при использовании лучших российских показателей удельных расходов энергии в качестве эталонных значений.

Пример 3. ЕТЭБ муниципального образования

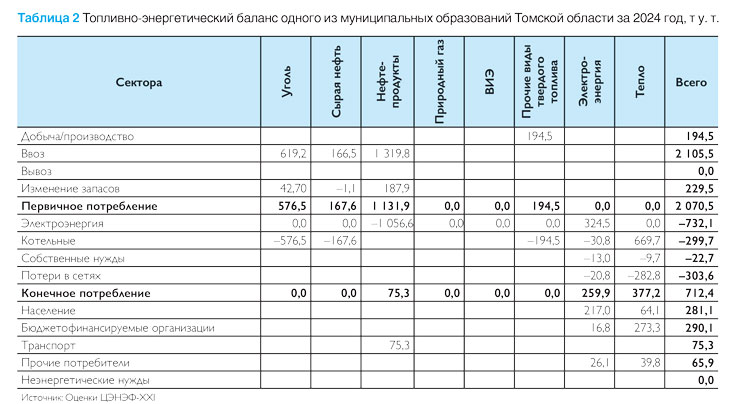

Анализ пропорций энергобаланса одного из сельских поселений Томской области (табл. 2) с численностью населения менее 1 500 чел. показывает, что:

- энергоснабжение данного МО в 2024 году на 90,6 % зависело от завоза топлива (уголь – 27,8 %, сырая нефть – 8,1 %, дизельное топливо – 54,7 %). Единственный местный энергоресурс – это дрова, на которые приходится 9,4 %;

- потребление первичной энергии на душу населения равно 1,5 т у. т. в год. Это почти вдвое выше среднего значения по России;

- основная часть потребления первичной энергии – 65,4 % – это потери в секторе преобразования и распределения энергии (второй блок ЕТЭБ) при среднем КПД котельных 69,1 % и КПД дизельной станции 30,7 %. К этому добавляются расходы на собственные нужды и высокие потери в тепловых и электрических сетях.

Анализ пропорций ЕТЭБ для того же сельского поселения позволяет выявить основные направления энергетической политики:

- реализовать программу мер по повышению эффективности использования энергии у конечных потребителей, что позволит снизить электрические и тепловые нагрузки и потребность в мощности для новых источников электрической и тепловой энергии;

- заменить действующую ДЭС на современный автономный гибридный энергетический комплекс (АГЭК), включающий солнечную электростанцию (СЭС) и несколько дизель-генераторных установок (ДГУ), что позволит снизить удельный расход условного топлива (УРУТ) на дизельной части АГЭК за счет эффективного регулирования нагрузки ДГУ и заместить генерацию на ДГУ выработкой на СЭС;

- реализовать меры по снижению потерь в тепловых и электрических сетях.

В итоге, как показали расчеты ЦЭНЭФ-XXI, в зависимости от бизнес-модели реализации программы и набора технологических решений в этом МО потребление дизельного топлива может быть сокращено на 370–515 т, а угля – на 430 т. В итоге ЕТЭБ этого МО через несколько лет может выглядеть совсем не так, как в 2024 году.

Концепция и формы построения ЕТЭБ

ЕТЭБ представляет собой наиболее обобщающую систему показателей состояния энергетики. Возможны различные формы его разработки.

Концепция построения ЕТЭБ определяется целями его использования, возможностями статистической базы, привычными для основных пользователей наборами энергоресурсов при формировании однопродуктовых балансов, привычными единицами измерения и способами классификации энергетической информации. Интеграция балансов производства и потребления отдельных энергоносителей позволяет [4]:

- отразить всю полноту взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления, учесть меру их взаимной дополняемости и заменяемости и тем самым повысить надежность прогнозирования параметров энергопотребления в отраслях и секторах экономики с учетом конкуренции различных секторов экономики за энергетические ресурсы;

- в одной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции: роль отдельных энергоресурсов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных энергоресурсов;

- учитывать эволюцию продуктовой и технологической основы производства и проводить как анализ ретроспективной динамики удельных технологических коэффициентов по каждому сектору, так и анализ технологических перспектив;

- развивать модель спроса на энергоносители с использованием гипотез об интенсивности технологической и продуктовой перестройки, а также влияния других факторов и выявить решающие технологии повышения энергетической эффективности, способные ослаблять проблему энергодефицита.

Литература

- Антонов Н. В., Чичеров Е. А., Шилин В. А. Топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации. Проблемы разработки и предложения по их решению // Энергосбережение. 2025. № 3.

- Башмаков И. А. Динамический единый топливно-энергетический баланс России – реальная оценка энергоэффективности страны // Энергосбережение. 2024. № 4. https://cenef-xxi.ru/uploads/dynamic_balance_7921ab5b92.pdf.

- Башмаков И. А., Мышак А. Д. Анализ факторов, определяющих динамику энергоемкости валового регионального продукта субъектов РФ // Энергосбережение. 2024. № 2.

- Башмаков И. А. Разработка комплексных долгосрочных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности: методология и практика. Диссертация на соискание степени доктора экономических наук: ИНП РАН, 2013.

- Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2022 году. Скачать здесь.

- Башмаков И. А., Мышак А. Д., Башмаков В. А., Башмаков В. И., Борисов К. Б., Дзедзичек М. Г., Лунин А. А., Лебедев О. В. Оценка вклада технологического фактора в повышение энергоэффективности и в динамику выбросов ПГ в секторе «энергетика» России // Фундаментальная и прикладная климатология. 2023. Т. 9. № 4. doi:10.21513/2410-8758-2023-4-403-431.

- Bashmakov I., A. Myshak, V.A. Bashmakov, V. I. Bashmakov, K. Borisov, M. Dzedzichek, A. Lunin, O. Lebedev, and T. Shishkina (2023). Russian energy balance, energy efficiency, and energy related GHG emission accounting system. Energy Efficiency. 16:67. https://doi.org/10.1007/s12053-023-10132-6.

1 Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

2 Приказ Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 (в редакции от 26 марта 2024 года № 260) «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических

балансов субъектов РФ, муниципальных образований».

3 Приказ Минэкономразвития России от 1 августа 2019 года № 471 «Об утверждении методики расчета энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации и оценки вклада отдельных факторов в динамику энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации».

Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2025

pdf версия

pdf версия Статьи по теме

- НП «АВОК»: итоги 2011 года

АВОК №1'2012 - Индивидуальный учет потребления тепловой энергии

Энергосбережение №3'2013 - Энергоэффективность в строительстве. Гармонизация отечественной нормативной базы

АВОК №6'2012 - Цифровые методы проектирования зданий. Практические результаты

Энергосбережение №7'2021 - К вопросу о нормативах

Сантехника №3'2015 - Энергоемкость ВВП России в 2015–2020 годах Ч. 1. Анализ динамики

Энергосбережение №2'2022 - О нормативно-правовых актах, регулирующих пожаровзрывобезопасность помещений и зданий для размещения технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления

АВОК №6'2015 - Энергоемкость ВВП России в 2015–2020 годах. Ч. 2. Международные сопоставления

Энергосбережение №3'2022 - Акты, регулирующие пожаровзрывобезопасность помещений и зданий для размещения технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления

АВОК №7'2015 - Повышение энергетической эффективности и снижение углеродного следа зданий. Регулирующее законодательство и стимулы

Энергосбережение №4'2023

Подписка на журналы