Котельные установки «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…», или во что обходятся России ошибки в нормативах

Boiler plants. «We cannot guess what our words will bring...» or what do errors in regulations cost

E. L. Paley, Candidate of Engineering, Industrial Thermal Power Engineer

Keywords: code of rules, boiler plants, backup fuel, emergency fuel, autonomous heat supply sources (AHSS)

Immortal poetry lines by Feodor Tyutchev are given in the article heading for a reason: we would like to once again draw the attention of government representatives and industry specialists to the need for a critical approach to the current norms, to feasibility of their improvement. We will point at some mistakes in SP 89.13330 «Boiler plants» and SP 373.1325800 «Autonomous heat supply sources. Design rules» that urgently need clarifications, and will show what negative consequences they result in.

Бессмертные строки Федора Тютчева не напрасно вынесены в название статьи: хочется в очередной раз обратить внимание представителей власти и профильных специалистов на необходимость критического подхода к действующим нормативам, на целесообразность их совершенствования. Укажем на некоторые ошибки в СП 89.13330 «Котельные установки» и СП 373.1325800 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», срочно требующие уточнений, и покажем, к каким негативным последствиям они приводят.

Котельные установки «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…», или во что обходятся России ошибки в нормативах

Бессмертные строки Федора Тютчева не напрасно вынесены в название статьи: хочется в очередной раз обратить внимание представителей власти и профильных специалистов на необходимость критического подхода к действующим нормативам, на целесообразность их совершенствования. Укажем на некоторые ошибки в СП 89.13330 «Котельные установки» и СП 373.1325800 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», срочно требующие уточнений, и покажем, к каким негативным последствиям они приводят.

Все изложенное в статье имеет место быть или, к сожалению, уже произошло. Но давайте по порядку.

Основное, резервное и аварийное топливо

Первоисточником Свода правил 89.13330 «Котельные установки» (далее – СП 89.13330) является одноименный СНиП II-35–76, в котором четко указывалось, какое топливо (основное, резервное или аварийное) использовать:

«4.2. Для котельных производительностью более 20 Гкал/ч, для которых газообразное топливо установлено в качестве основного, должно предусматривать резервное топливо – топочный мазут. При разработке проектов котельных эти виды топлива следует рассматривать как равнозначные.

4.3. Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных, отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный мазут, легкое нефтяное топливо) определяется органом, устанавливающим виды топлива для проектируемой котельной».

Там же в п. 11.38 говорится о емкости склада жидкого топлива в зависимости от назначения (основное, резервное, аварийное) и способа доставки. При этом резервное топливо по смыслу приравнено к основному!

Из СП 89.13330 такая конкретика пропала, и сегодня в данном документе требований по обязательному наличию резервного или аварийного топлива для котельной нет! Единственное, что сказано в СП 89.13330 (п. 4.5): «Вид топлива и его классификация – основное, резервное или аварийное (при необходимости) определяются техническим заданием в зависимости от категории надежности источника тепла по теплоснабжению».

Кроме того, в разделе «Жидкое топливо» СП 89.13330 (п. 13.45, табл. 13.1) указано только основное и аварийное топливо, а слово «резервное» в отношении топлива вообще отсутствует! К сожалению, это ошибка разработчиков нормативного документа. Покажем, к чему приводит данная ошибка.

Экономические потери при отсутствии четких указаний по использованию резервного и аварийного топлива

В период с 2018 по 2022 год была выполнена реконструкция 5 котельных в Ленинградской области (в Волховском и Лодейнопольском районах). Котельные обеспечивали теплом жилые и общественные здания сельских поселений и относились ко второй категории по надежности теплоснабжения.

Во всех котельных были установлены жаротрубные водогрейные котлы Лужского завода, как правило, по 2 котла мощностью по 2,5 МВт с итальянскими горелками. Один котел оборудовался чисто газовой горелкой, второй – комбинированной (газ/солярка). Комбинированная горелка имеет в своем составе насос, систему клапанов и автоматику для работы на жидком топливе. Подключенная нагрузка на котельную составляет от 1,5 до 2,0 МВт.

По неизвестным автору причинам топливопроводы и система приема жидкого топлива в этих котельных не были смонтированы.

При приеме в эксплуатацию котельных Ростехнадзор по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) выписал предписание об их неготовности и требование устранить недоделки. Поскольку у администрации поселений средств не было, после нескольких повторных предупреждений Ростехнадзор СЗФО направил представление в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала материалы в суд. Решением суда стало предписание: «…обеспечить техническую возможность на своевременную и бесперебойную подготовку и подачу резервного вида топлива в котельные...».

Что дальше? Деньги нашлись. Можно было бы в котельных выполнить систему топливопроводов с установкой расходного бака в 800 л и обеспечить возможность работы котельной от передвижной емкости-цистерны, как это допускает СП 89.13330 (п. 13.46):

«Для котельных, обслуживающих потребителей второй и третьей категорий, допускается не предусматривать хранение запаса аварийного топлива, при условии наличия возможности работы котельного оборудования непосредственно от передвижной топливной емкости. При этом максимально допустимый срок доставки топлива должен обеспечивать снижение температуры в отапливаемых помещениях не ниже значений, соответствующих категории потребителя и назначению зданий». Но вместо этого администрация поселков совместно с Комитетом по энергетике Ленинградской области принимают решение строить систему обеспечения котельных резервным топливом с установкой резервуарного парка.

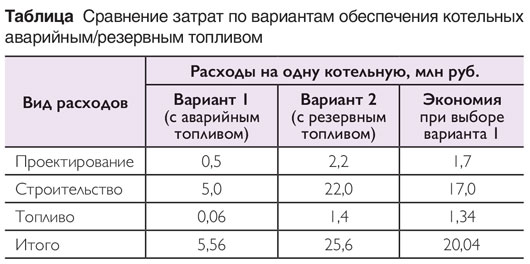

Информация о затратах по обеим вариантам приведена в таблице. Если взять 5 известных автору котельных, то бюджет потеряет почти 100 млн руб. первоначально, а затем будет ежегодно терять 85 млн руб., требуемых на обновление солярки. Если предположить, что ситуация во всех регионах России аналогичная, речь пойдет уже о миллиардах!

Отдельно нужно сказать об уязвимости топливных резервуарных парков для БПЛА и террористических групп. Отметим, что в соответствии с п. 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»1 для оценки надежности системы теплоснабжения используется показатель «резервное (топливоснабжение, электроснабжение, водоснабжение)».

Определения для понятий «резервного» и «аварийного» топлива

Из создавшейся ситуации можно сделать следующий вывод: нужно срочно вносить изменения в целый ряд документов и давать четкие определения понятий «резервного» и «аварийного» топливоснабжения, например:

• топливо аварийное – экстренный запас, предназначенный для использования только в случае возникновения аварийных ситуаций. Аварийное топливо необходимо для быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства, такие как отказ или внезапный выход из строя основной топливной системы;

• топливо резервное – топливо с плановым ресурсом, который обеспечивает непрерывную работу системы и позволяет ей функционировать даже при истощении основного запаса топлива.

Установка крышных автономных источников теплоснабжения

Теперь обратимся к СП 373.1325800 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования» (далее – СП 373.1325800). Данный свод правил родился из СНиП II-35–76 «Котельные установки» как самостоятельный документ. Здесь не ставится задача оценки правильности его появления, речь о другом.

В первоначальном виде в СП 373.1325800 (п. 6.8) говорилось: «Для крышных АИТ следует использовать агрегаты с нагрузочным весом, не превышающим 1,5–2 кг/кВт мощности, с учетом веса воды в рабочем состоянии, основное и вспомогательное оборудование которых может разбираться на малогабаритные узлы и блоки, транспортироваться и подниматься без использования большегрузных подъемных механизмов».

Четко и понятно.

На момент принятия СП 373.1325800 разработчики сумели отстоять данный пункт. Однако при пересмотре документа в 2022 году с подачи кого-то из структур Минстроя России этот пункт, составленный коллективом опытнейших проектировщиков и содержащий очень важное требование к котлам, был изменен на нейтральное, неконкретное требование: «Для крышных котельных должны быть выполнены поверочные расчеты статических нагрузок на несущие конструкции здания с АИТ с учетом веса оборудования, заполненного водой. Проектными решениями здания с АИТ должна быть предусмотрена возможность замены котельного оборудования». К чему приводит такая расплывчатая формулировка?

Результаты изменения формулировки

Не очень грамотные проектировщики по требованию застройщиков стали ставить на крыши зданий вместо разъемных небольших водотрубных котлов большие и тяжелые жаротрубные котлы. На первоначальном этапе строительства при наличии на площадке подъемного крана это выполнить возможно. Но что делать, когда, например, через 20 лет, после обеспечения объекта надежным и гарантированным теплоснабжением, котлы выработают свой ресурс? Как их снимать? Вертолет повредит крыши. Распиливать на кусочки? Ответа автор формулировки не дает.

А ведь процесс замены котлов потребует дополнительных затрат, и немалых. Не говоря уже об опасности наличия над головой пользователей здания 10, а то и более кубометров кипятка (95 °С).

Другие неточности

В СП 373.1325800, также как и в СП 281.13258002, много повторов и ляпов. Например, как нужно понимать требование п. 4.13

«С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения»? Где нужно искать собственников в период строительства здания с крышной котельной?

Или еще такой перл: в п. 4.7 сказано:

«АИТ, являющиеся единственным источником тепловой энергии для потребителей первой и второй категорий, не имеющих подключений к резервным источникам тепловой энергии, должны иметь два независимых ввода электроэнергии и воды. Для таких АИТ допускаются установка электрических резервных источников для собственных нужд, а также наличие расчетного запаса воды в объеме расчетных потерь в системе теплоснабжения».

Как это нужно понимать? Если объект первой категории, то резервирование по электрике и воде обязательно! Зачем повторять? А если объект второй категории, то о чем идет речь? А где вопросы резервирования по топливу?

И так далее, далее, далее.

Что же предлагает автор? Нужно срочно вносить изменения в СП 89.13330, пересмотрев и его структуру, и содержание, а также объединить в единый документ требования и нормы по проектированию интегрированных в здания котельных (АИТ).

1 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 (ред. от 17 октября 2024 года) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2 СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 949/пр).

Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2025

pdf версия

pdf версия Подписка на журналы